連載コラム 漢方豆知識④ 五臓六腑

五行説と五臓六腑

五行説では自然界の現象はすべて「木・火・土・金・水」の五つの要素のいずれかの性質をもつとされています。そして人間も自然の一部なので、自然界の現象は人体でも起こります。 この思想を天人合一といいます。天人合一思想の下では、五行説の考え方は「五臓六腑」という形で人体の機能にもあらわれてきます。この臓腑は人体の臓器を意味するものですが、現代医学的に観察される人体の臓器とは異なりもっと広い意味を含む概念的なものとされております。漢方治療のベースとなる考え方です。

臓と腑は表裏の関係で経絡(エネルギーの通り道)で繋がっており、バランスがとれています。腑は外部から取り込んだ食物を集め栄養を作り出し臓に送ったり、排泄にかかわるなど動的な機能を持ちます。臓は腑から送り込まれた栄養を使用し人体の機能を維持したり、エネルギー(精気)を貯蔵することが主な役割です。

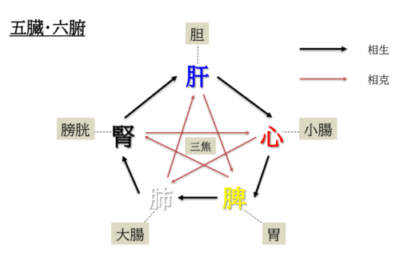

五臓は肝、心、脾、肺、腎の5つからなり、五行に当てはめると木-肝、火-心、土-脾、金-肺、水-腎にそれぞれ配当されます。 六腑は胆、小腸、胃、大腸、膀胱の5つに東洋医学独自の概念として「三焦」を加えた6つからなり、木―胆、火-小腸、土―胃、金―大腸、水―膀胱にそれぞれ配当され、三焦は全身の気を制御する役割があります。

五臓も五行説のとおり互いに強め合ったり(相生)、抑制しあったり(相剋)する関係にあり、バランスが取れている状態が理想です。五臓六腑のバランスが崩れてしまうと体に様々な不調がおこります。もし五臓のどれか1つの働きが強すぎたり、弱すぎたりすると連鎖的に他の臓器にも影響を及ぼします。たとえば、肝の働きが異常に強まると、相剋の関係で脾のはたらきが抑制されます。

体の調子が悪いときはどの臓腑に異常がおきているかを正しく捉えることができれば、漢方治療にも役立ちます。