連載コラム 漢方豆知識③ 五行説

五行説と5つの要素の関係性

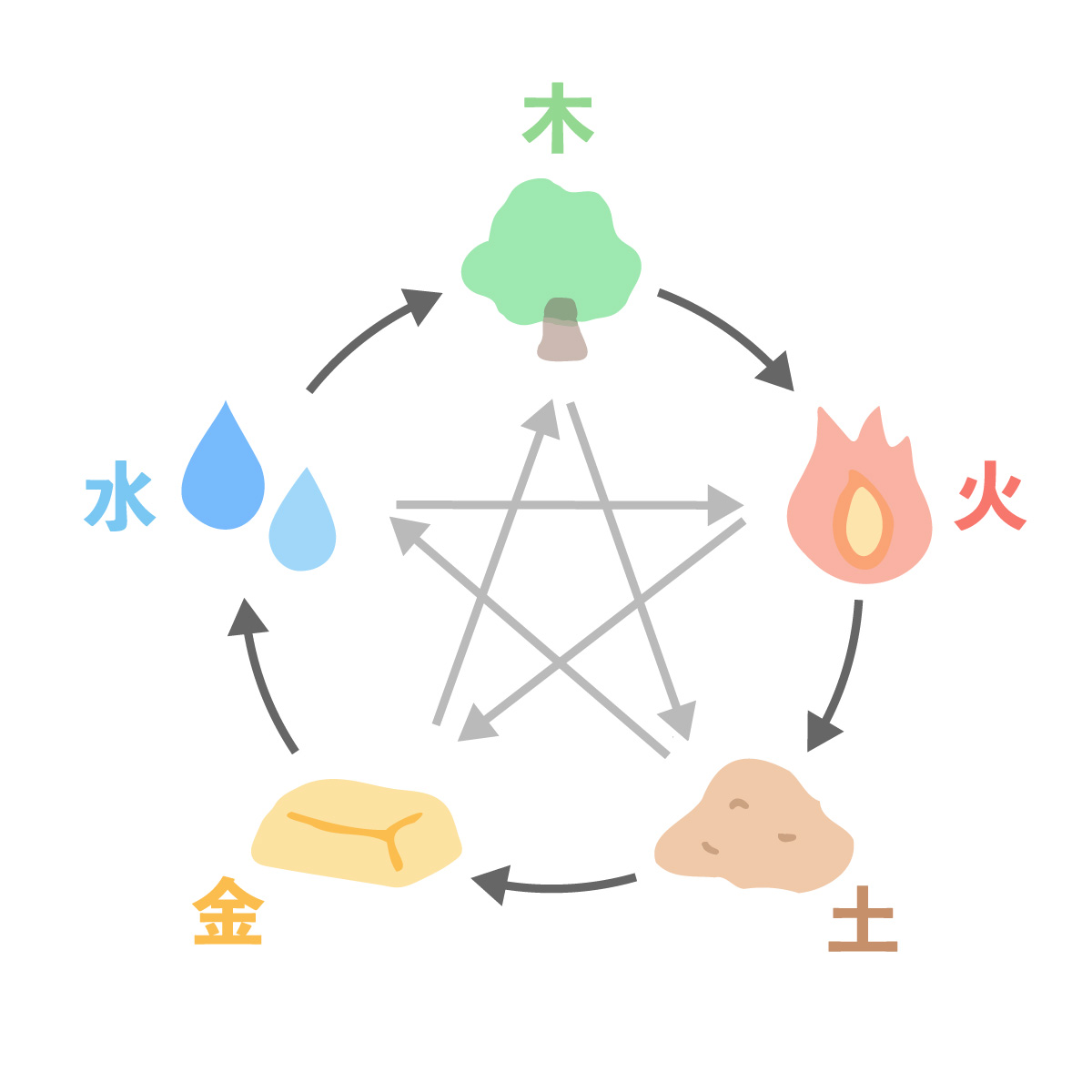

五行説は、自然現象はすべて「木・火・土・金・水」の五つの元素のいずれかの性質をもつものとして、五つの行に分類する哲学思想です。この思想は古代中国の春秋戦国時代にできあがったといわれます。この五つの要素は互いに影響を及ぼし合う関係で、下の図のように表わされます。

(黒い矢印が相生、グレーの矢印が相剋)

相生の関係は、互いに生み出す関係です。

五行の関係図を順番に見て「木」は焼かれると「火」を生じる。「火」はのちに灰土となり「土」を生じる。「土」の中から金属、鉱物など「金」を生じる。「金」のある金鉱の水源からは「水」を生じる。「水」は木を成長させ「木」を生じる。生じる側を母、生じたものを子としてとらえることもあります。

相剋(そうこく)の関係は、互いに抑制する関係です。(剋には打ち勝つという意味があります。)

関係図を一つ飛ばしに見て「木」は土から養分を吸い取り「土」を剋す。「土」は水をせき止めて「水」を剋す。「水」は「火」を剋す。「火」は金属を溶かし「金」剋す。「金」は金属として木を切るので「木」を剋す。

この相剋の作用が過剰になった状態を相乗といい、逆に抑制する側とされる側の関係が逆転した状態を相侮といい、いずれも均衡が崩れた状態です。

相生や相剋はそれぞれ単独では作用せず、相生の中に相剋があり、相剋の中に相生がある、というように同時に含まれるものです。相生・相剋がバランスをとるように作用することで調和が保たれ、バランスが崩れると様々な異常が起こります。

この五行説の理論が、五臓(肝・心・脾・肺・腎)のとらえ方などに応用され、漢方薬や東洋医学の治療に役立ちます。