連載コラム 漢方豆知識① 陰陽五行説

漢方理論のベースは陰陽五行説

陰陽五行説とは、中国の春秋戦国時代に発生した陰陽思想と五行思想(五行説)が結び付いて生まれた思想です。漢方薬は陰陽五行説を根本思想として発達したため、重要な哲学です。陰陽五行説はもともと別々に発達した陰陽思想と五行説が合体して形成されたものです。陰陽思想というのは、万物を二つに分けて考えるという二元論的思想です。陽には動的なもの、陰には静的なものがあてはまります。例えば「昼」を「陽」、「夜」を「陰」とし、昼と夜の繰り返し、つまり陰陽のバランスの取れた状態を理想と考えます。人体の機能もすべて陰と陽の対立概念で捉えることができます。陰と陽はいずれかが強すぎたり(偏盛)、弱すぎる(偏衰)状態は病気の原因となるため、調和がとれていなければなりません。

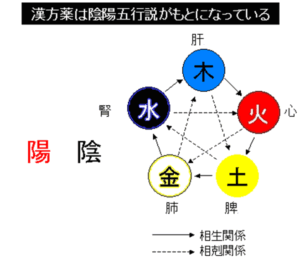

五行説とは万物は「木・火・土・金・水」の五つの元素から成り立っているという考えです。この五つの元素は互いに影響を及ぼしあい、調和を保つとされています。右回りに見て木は火、火は土、土は金、金は水、水は木をそれぞれ生み出します(相生関係)。対して、木は土、土は水、水は火、火は金、金は木をそれぞれ抑制します(相剋関係)。相生関係と相剋関係はそれぞれ単独で影響を及ぼすわけではなく、相生と相剋がバランスをとるように平衡してはたらくことで調和を保ちます。

この五つの元素に人体の臓器をそれぞれあてはめたものを五臓(肝、心、脾、肺、腎)といい、それぞれ役割が分かれています。五行説ではそれぞれ木=肝、火=心、土=脾、金=肺、水=腎にあてはまります。一つの臓器の異常は他の臓器にも連鎖的に影響を与えるため、病気の症状は人体のいろいろな部分に関連付けられています。たとえば肝のはたらきが過剰になると心のはたらきも過剰になり、逆に脾の機能は抑制されてしまいます。

漢方薬は、患者の体質(証)にあわせて選択することで効果を発揮します。何か症状があるときは陰陽五行説の考え方で証をとらえ、適切に使用することが重要なのです。